A priori, on ne compte pas James Ellroy parmi les grands amateurs de rock, de funk ou de rhythm ‘n’ blues. On ne sait pas quel est son rapport avec les musiques dites populaires mais on sait – parce qu’il l’a assez dit – que sa passion pour la musique de Beethoven est dévorante au point d’être exclusive. Depuis la première écoute de la 5e symphonie du maître. Il évoquait du reste cette passion dans l’excellente émission Mauvais Genres en 2014. Pour autant, c’est bel et bien la figure de Dr John qui est au centre du deuxième volet des aventures sordides de son seul personnage récurrent, Lloyd Hopkins : Because the night (titre d’une composition du reste fameuse écrite par Springsteen et popularisée par Patti Smith). La relation qu’a entretenu Ellroy avec la série Lloyd Hopkins est complexe. Lorsqu’Ellroy publie le premier épisode de la série, il n’est pas encore tout à fait l’écrivain qu’il est aujourd’hui : d’un pur point de vue stylistique déjà, mais aussi d’un point de vue marketing. Il a certes déjà publié deux romans remarqués (Brown’s requiem et Clandestine) mais il n’est pas encore le dévoreur d’espace de librairies qui vivent de la soyeuse laine des best-sellers (qu’ils soient de qualité ou non). Son éditeur d’alors ne mesure d’ailleurs peut-être pas tout ce qu’il y a sous le capot du Demon Dog (Le quatuor de Los Angeles et la trilogie magistrale Underworld USA). Emballé par le personnage créé par son poulain, il lui fait signer un contrat pour 5 romans censés développer le personnage Lloyd Hopkins. Comme on le sait, Ellroy n’en écrira que 3, en se faisant violence pour écrire le 3e.

Mais revenons à Because the Night et à la figure de Dr John qui parcourt le roman, par l’intermédiaire d’un surnom donné à un psychiatre totalement dérangé qui manipule ses patients pour assouvir sa soif de crimes, de voyeurisme et de toute-puissance. La première mention un peu étoffée de Dr John apparait au 5e chapitre du roman (à la page 59 de l’édition poche de la collection Rivages/Noir à l’époque dirigée par l’excellent François Guérif). Voici ce que ça donne :

« Docteur John le Voyageur de la Nuit » était un créole qui, accompagné par deux saxos, une batterie et un orgue électronique, glapissait d’une voix aiguë des odes à la gloire du came et du sexe. Au cours de la soirée, un anthropologue, complètement défoncé, avait lancé la pochette du disque à la figure de John Havilland en hurlant : « C’est toi, bon Dieu ! Tu t’appelles John et t’es presque un Docteur, tu piges ? » Le surnom était resté et le jeune Docteur avait entretenu sa réputation en s’adonnant à la fabrication de L.S.D. et d’amphétamines en solution liquide.

C’est là la mention la plus intéressante du roman – Si l’on veut bien laisser de côté le fait qu’Ellroy attribue des origines créoles à Dr John (spoiler : il n’en a pas, mais c’est tout l’art d’Ellroy de reformater la réalité). Les autres mentions sont quoiqu’il en soit plus anecdotiques. Quand elles ne servent pas de prétexte à Ellroy pour se foutre de la gueule de la naïveté des paroles gauchisantes de Dr John ; et à travers lui, de la posture de la plupart des musiciens de la contre-culture des 70’s. Elle est intéressante en ceci qu’elle est constitue la seule référence à peu près précise relative à l’oeuvre de Dr John (quand d’autres mentionnent des titres d’album totalement imaginaires). Elle peut faire référence à deux albums de Dr John : Babylon (paru en 69) ; The Sun, Moon & Herbs (paru en 71). Ce sont les seuls disques du chanteur faisant clairement cohabiter 2 saxophones. Il semblerait toutefois plus logique de penser à Babylon. Pour 2 raisons. La première : cet album s’inscrit plus clairement que Sun, Moon & Herbs dans la période Night Tripper (« Voyageur de la Nuit »). La seconde : c’est dans ce disque que l’on trouve ces fameux textes plus politiques qu’Ellroy se plait à moquer, en fieffé provocateur.

Dr John a eu mille vies. Pour se repérer dans ce tourbillon parfois morbide, en comprendre tous les grands virages, il n’y a rien de mieux que l’autobiographie du musicien, publiée en 94 sous le titre Under a Hoodoo Man : The Life of the Night Tripper. Somme incroyable d’information sur la contre-culture, sur la singularité absolue du musicien et en particulier sur son étrange période vaudou qui s’étend de 1968 à 1972. Quand on est natif de la Nouvelle-Orléans, on sait que l’on ne peut pas vraiment jouer avec les nombreuses traditions ésotériques locales. On ne s’improvise ni sorcier vaudou, ni guérisseur en sortant de nulle part. Le rapport de Malcolm John Rebennack Jr. (de son vrai nom) avec le vaudou a donc ses racines. Des racines profondes, mystérieuses, généalogiques et peut-être même un tantinet métaphysiques.

La tradition Hodoo est non seulement ancrée à la Nouvelle-Orléans mais elle est aussi, au-delà des légendes qu’elle charrie, prise au sérieux. Nous sommes obligés d’accélérer les 26 premières années de l’existence de Dr John ; elles sont passionnantes, souvent déchirantes, mais trop riches en événements pour que l’on puisse s’y attarder. On peut se borner à ce résumé : entre ses désastres sentimentaux, la came, 2 ans de taule, une algarade qui tourne mal (et lui fait perdre l’usage de l’annulaire de la main gauche (un drame alors que Rebennack était droitier et… initialement guitariste)), la décennie 60 n’a pas été tendre avec lui. D’un point de vue artistique, Rebennack s’ennuie. Il joue un peu avec Zappa (dans le cadre des sessions de l’album Freak Out) mais selon son propre témoignage, la musique qu’on y jouait l’abrutissait. Il joue avec le groupe Iron Butterfly : il suffit de se souvenir qu’il les rebaptisa ButterFingers pour situer le respect qu’il avait pour cette bande traine-savates. Il joue avec le Buffalo Springfield ; et s’ennuie ferme. Tous les signes de la déprime avancée sont là mais Rebennack va tirer un trait sur elle à la faveur d’une intuition – qu’il doit tout de même un peu à son bref passage chez Zappa.

En plus de loucher vers cette formule que l’on appelle alors Acid Rock (soit une sorte de rock psychédélique très instrumental), Rebennack se documente avidement sur la culture Hoodoo. Passionné par l’une de ses figures historiques remontant au 19e siècle : Dr John (autrement connu sous les patronymes suivants : Bayou John, Prince John, Jean Montaigne, Jean Mantanet…). Ancien esclave (d’ascendance noble selon une légende qu’il a lui-même pris le soin d’écrire), Jean Montaigne passe par Cuba. Affranchi, il se retrouve quelques années plus tard à la Nouvelle-Orléans où il rejoint une communauté Hoodoo qui est déjà nombreuse à Crescent City. Sa réputation de guérisseur et de devin, va pourtant émerger de la masse. A tel point qu’il sera bientôt l’épicentre de cette tradition et de son enseignement ; c’est auprès de lui que se formera Marie Laveau notamment, ce qui suffit à établir la réalité de son influence. Au-delà de la passion que nourrit Rebennack pour cette figure mystérieuse et de ses goûts personnels, déjà portés vers l’herboristerie et les rites vaudou, le musicien fait à cette époque une découverte qui achève de le convertir : le récit d’une affaire judiciaire impliquant Jean Montaigne et une certaine Pauline Rebennack – mis en cause dans le cadre d’une inculpation pour pratiques occultes illicites et soupçons d’exploitation d’un bordel. La filiation étant désormais avérée, Rebennack peut adopter le patronyme de Dr John, prendre les traits de ce prêtre, un poil flippant il faut bien le dire, qu’était le Voyageur de la Nuit.

Ce cocktail n’est pas loin d’être unique dans l’histoire de la musique. Le premier album solo de Dr John the Night Tripper, baptisé Gris-Gris, sort en janvier 68. Il est si inhabituel, si étrange, qu’Ertegun (patron d’Atlantic et de la division ATCO) explose de rage en entendant le résultat des sessions (enregistrées à la sauvette en profitant des annulations de planning studio du duo Sonny & Cher). Heureusement, Ertegun a plus de nez que ses emportements colériques. Et il consent à sortir l’album quelques mois plus tard. A plus d’un semi-siècle de distance, nous pouvons certifier que Gris-Gris n’a rien perdu de son étrangeté. A l’écoute de morceaux comme Danse Kalinda Da Boom ou Croker Courtbullion, on peut même comprendre le rejet initial compulsif d’Ertegun. Ce disque a toutefois ses charmes : Mama Roux par exemple qui déploie une sensualité mélodique ; Gris-Gris Gumbo Ya Ya qui a le même attrait qu’ont sur nous les meilleures oeuvres horrifiques, à savoir celles qui stimulent notre imagination ; Jump Sturdy composition sur laquelle on pourrait danser, enivrée et sous une lune bien rouge de préférence, toute la nuit…

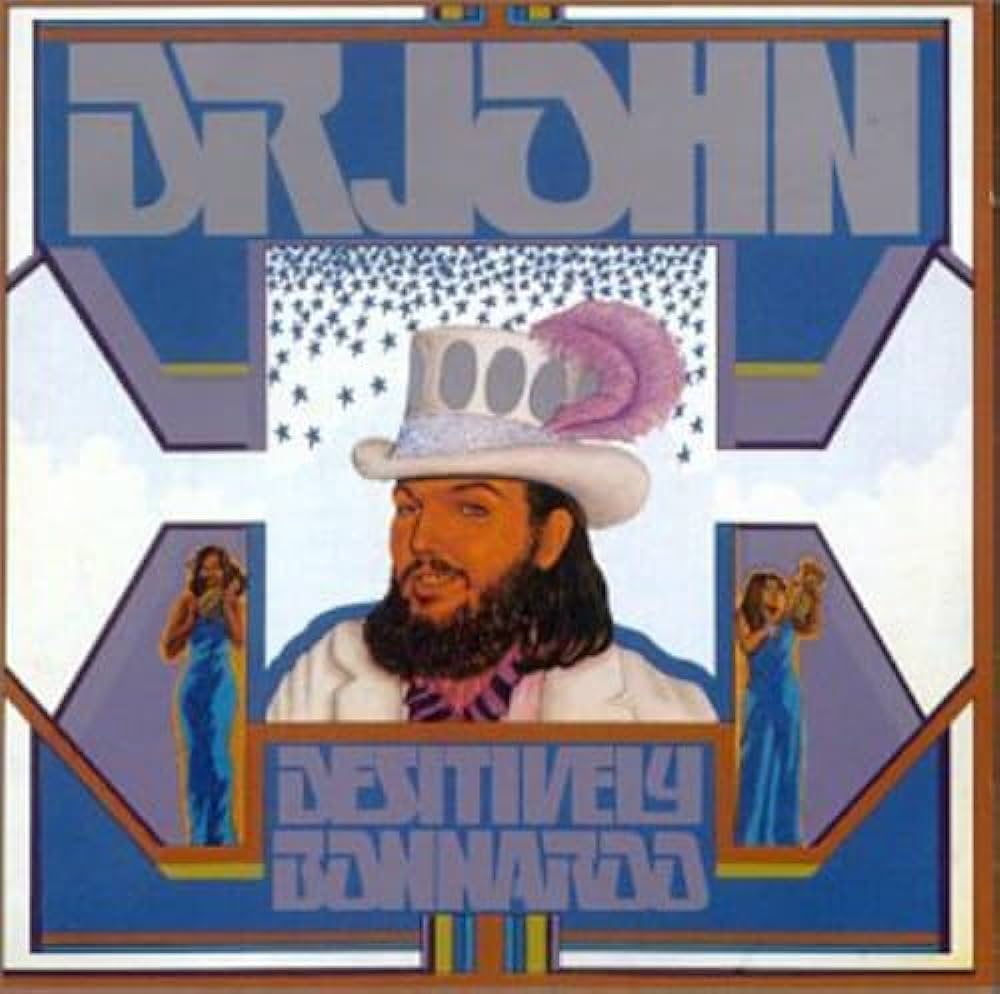

Ce qui est intéressant chez Dr John, c’est qu’il ne sera bientôt plus le Voyageur de la Nuit. Dès le début des années 70, un changement s’amorce lentement. Avec Sun, Moon & Herbs en 71 – album massacré en post-production par Charles Greene (co-producteur de la session), selon le témoignage de Rebennack. Fort heureusement, le musicien va affiner son nouveau style, en se plongeant davantage dans la tradition. Ce sera l’album Gumbo qui paraitra l’année suivante. Soit la transmutation complète du Voyageur de la Nuit en défricheur de la tradition blues et rhythm ‘n’ blues de la Nouvelle-Orléans. Une sorte de bienheureux et salutaire retour à l’enfance. 2 autres albums formule « Voyageur du Jour » paraitront dans la foulée : In the Right Place en 73 et Desitively Bonaroo, sorti le 8 mai 1974 et qui fête donc son cinquantenaire.

De cette trilogie tradi (qui contient tout de même son lot de compositions personnelles et magistrales), Desitively Bonaroo est sans doute la galette la plus mésestimée du lot. A juste titre, faut-il avouer. Gumbo est un indépassable sommet. LE sommet, peut-être, de la carrière de Rebennack. In the right Place réussit quant à lui à établir ses réelles qualités de compositeur ; les merveilles y abondent, de Such A Night (standard désormais indépassable) à Right Place Wrong Time en passant par ce funk absolument démoniaque qu’est Peace Brother Peace. Quelque chose se casse sans aucun doute à l’époque où Dr John enregistre Desitively Bonaroo. Comparé à ses 2 prédécesseurs, le son de l’album semble parfois désincarné, même lorsque la composition est objectivement une merveille, à l’image de ce R U 4 Real dont le bridge sonne creux, en dépit d’une ligne mélodique de toute beauté. A la lumière de cette déliquescence qui semble s’installer, certains titres gagnent paradoxalement en puissante émotionnelle. C’est par exemple le cas pour cette version déchirante de sincérité et de vulnérabilité du Go Tell the People d’Allen Toussaint. Desitively Bonaroo n’est pas un mauvais album, loin s’en faut (nous ne sommes pas bien certain de croire que Rebennack ait jamais été capable d’en produire un) ; il est un de ces albums en demi-teinte, alternant sommets et creux de vague. Comme on peut le déceler en l’écoutant attentivement, il annonce un reste de décennie difficile pour le musicien. La came, une réputation de chieur de première ingérable, des sidemen appréciés qui tombent comme des mouches. La Nuit, que Rebennack avait mis de côté, semble fondre sur lui sans lui demander son avis, comme elle l’avait déjà fait avant qu’il ne s’essaie à la domestiquer, grimé en sorcier vaudou.

Mais c’est, selon la formule consacrée, une autre histoire. Et une période de doute qui amènera Dr John à signer pour un nouveau label et à prendre une nouvelle direction. Une direction qui le situera cette fois-ci entre chien et loup, entre ombre et lumière, à la porte d’une cité enluminée qui, logiquement, ne brille de mille feux que la nuit.