Connaissez-vous Oliver Nelson ? Non ? Sa musique est pourtant très certainement arrivée jusqu’à vos oreilles sans même que vous le sachiez. Si vous êtes amateur de la série Columbo par exemple. Vous l’êtes ? Et bien si vous l’êtes, même sporadiquement, vous avez peut-être vu, un soir de désœuvrement, l’épisode 2 de sa deuxième saison : Greenhouse Jungle. L’épisode, figurez-vous, a sa petite réputation auprès des Columbophiles. Tout d’abord parce qu’il est un des rares épisodes de la série à ne pas asseoir son intrigue sur un meurtre – mais sur une histoire tarabiscotée de faux rapt. Ensuite, parce qu’il offre au spectateur la seule cascade de la carrière tragicomique de l’inspecteur. Ne vous attendez pas à un saut de 100 mètres dans le vide. L’inspecteur à l’imper et au célèbre « Ah oui, j’ai failli oublier… une dernière chose… » se casse la gueule en essayant de dévaler un talus. Columbo est, aujourd’hui encore, diffusée par quelques chaines de télévision française, de manière invariablement anarchique (comme cela a peut-être toujours été le cas) – comprenez : sans tenir compte de la chronologie des diffusions originelles. Mais quoiqu’il en soit, si vous avez vu cet épisode, vous avez fait sans le savoir l’expérience du savoir-faire d’Olivier Nelson puisqu’il en composa la bande-son. Et une bande-son plutôt pas mal fichue, sans crever le plafond des standards non plus… Du bon et beau travail d’artisan pour le dire autrement.

En 1972 – si l’on se réfère à l’année durant laquelle le musicien travaille sur (ou pour) la série Columbo – Oliver Nelson réside à Los Angeles. Les charmes de la côte ouest n’y sont pour rien. Le surf n’y est pour rien non plus. Le soleil pas davantage. Nelson n’est alors presque plus qu’une machine à pondre du score. La bête de somme à partitions de la téloche américaine. De temps à autre, il traverse le pays pour aller jouer avec ces anciens compagnons sur la côte est, ou pour venir à bout de projets plus personnels. Mais c’est globalement à L.A. qu’il se tue la santé pour les networks ; et pour le cinéma de temps à autre.

L’industrie du divertissement jette son dévolu sur Nelson 6 ans plus tôt, alors qu’il vient de travailler aux arrangements de la bande originale du film Alfie, dont la musique a été composée par Sonny Rollins. Parmi les 10 musiciens qui suivent ses directives, on retrouve… Sonny Rollins donc, mais aussi J. J. Johnson, Phil Woods, Jimmy Cleveland et Kenny Burrell. Edité par le label Impulse, cette bande-son n’est pas un grand succès commercial. Mais le film de Lewis Gilbert attire quant à lui les spectateurs et se paie même le luxe de charmer les critiques. Au sein des networks, un petit gars a peut-être de l’oreille. Peut-être s’exclame-t-il : « Hey, mais celui qui a arrangé ce truc a un drôle de savoir-faire… » Il suffit parfois d’une simple phrase de ce genre pour faire vriller un destin.

A Hollywood comme à la télévision, on flaire le talent brut de Nelson et on apprécie surtout la polyvalence de l’homme-à-tout-faire. Ce mec là ne vous prendra pas le chou et n’essaiera pas de vous refourguer du jazz de binoclard en loucedé. L’homme est discipliné et a la reconnaissance du ventre. On comprend bien sûr que l’arrangeur ait cédé si facilement au chant de ses sirènes californiennes. Même si celles-ci n’ont pas de nageoire et sentent le tabac froid de gros cigares puants. Le microcosme jazz était loin de pouvoir lui offrir de telles rémunérations ; ce monde-ci était une jungle qui comptait ses survivants sur les doigts de quelques paires de main. Les stakhanovistes de l’audimat étaient ravis : Nelson devint rapidement l’un des pisse-copies préférentiels de la chaine NBC. Il pondit de la partition pendant 5 ans pour la série Ironside (L’Homme de fer), 3 saisons durant pour la série The Name of the Game (Les Règles du jeu). Il travailla aussi pour le network ABC quelques années plus tard, sur deux grands succès de la chaine notamment : The Six Million Dollar Man (dont il composa le célèbre thème) sans oublier son pendant féminin, Bionic Woman. Vous voyez ? Les notes d’Oliver Nelson ne vous sont pas inconnues. Elles font même peut-être partie de votre enfance, de la partition bidon de votre nostalgie déraisonnable. Vous ne connaissez peut-être pas Olivier Nelson mais vous êtes tout de même foutu de fredonner certains de ses airs…

Abécédaire de la lose

Nous aimerions parler d’art avec le plus grand des A en rayon. De musique avec le M le plus démesuré que l’on puisse concevoir. Mais dès lors que l’on aborde le sujet de la condition des musiciens de jazz dans le ventre mou du début de la seconde moitié du 20e siècle, on en revient au même point. Au petit g du verbe grailler, au petit c du verbe crécher, au tout petit s souffreteux du verbe survivre. Au mitan des années 70, Oliver Nelson s’épuise au travail. Au point d’inquiéter son entourage qui n’a de cesse de lui demander de lever le pied. 15 années plus tôt, l’homme à tout faire avait connu un bref moment de gloire. Hélas, dans ce petit monde désargenté du jazz, la gloire ne vous garantissait guère qu’un à deux repas par jour. Elle ne réglait qu’une partie du problème lié à la subsistance.

1961 est l’année, avec un A majuscule, du saxophoniste. En janvier, le label Prestige lance Screamin’ the Blues sur le marché, une session que Nelson a dirigée à la fin du mois de mai de l’année précédente. L’album est salué en mars dans les habituels reviews du magazine Downbeat. Même si Leonard Feather évalue l’album à la manière d’un vieux professeur de littérature aigri, à deux doigts d’en finir avec le rituel classement à étoiles, pour filer à l’impétrant un B+ assorti d’un « peut mieux faire ». Les thèmes écrits par Nelson pour la confection de cet album, écrit-il sans trmbler « varient de corrects à bons… ». Ok, Leonard, merci pour ta participation à la cause. Screamin’ the Blues décroche toutefois 4 étoiles méritées. Galons dont se serait bien contenté l’organiste Larry Young qui fit partie, à l’occasion de la sortie de son tout premier album, Testifying, de ceux qui se firent étriller par la rédaction dans les colonnes du même numéro.

4 mois plus tard, le label Moodsville sort un autre album du saxophoniste, en collaboration avec le guitariste Lem Winchester. Un album de jolie facture mais plus anecdotique. Enfin, une blowing session (Soul Battle) enregistrée en septembre 1960 par Nelson, en compagnie de deux homologues (King Curtis et Jimmy Forrest), est encore dans les cartons de Prestige, attendant une opportunité de sortie en 62. Voici pour le tout venant.

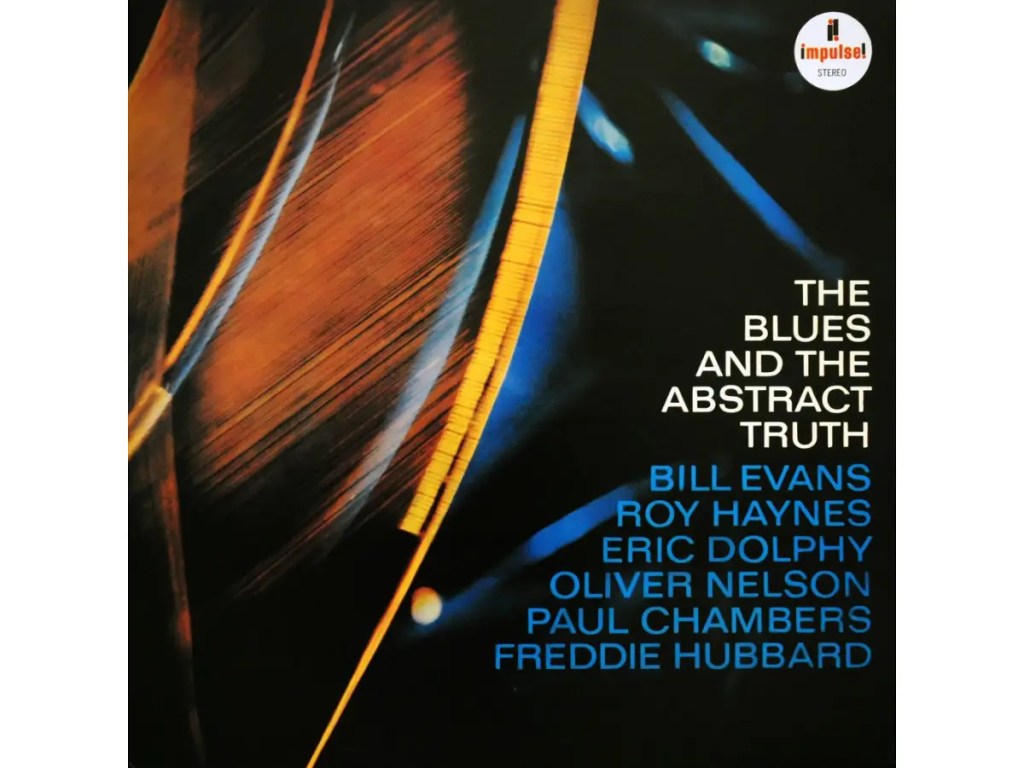

Car, en février 1961, Impulse !, le label émergent du microcosme jazz a bouclé les studios de Rudy Van Gelder pour un des projets les plus aboutis du jeune musicien. Une collection de 6 compositions ciselées, mise entre les membres et organes de gars qui comptent parmi les meilleurs musiciens de l’époque : le trompettiste Freddie Hubbard, le pianiste Bill Evans, le saxophoniste Eric Dolphy, le baryton George Barrow, le contrebassiste Paul Chambers et le batteur Roy Haynes. Après la sortie de l’album, Nelson reçoit à nouveau les félicitations polies du magazine américain. Mais cette fois, sans la condescendance paternaliste du critique qui oublie qu’il se doit d’être au service de la musique (et non l’inverse). C’est Don DeMichael qui se colle à l’évaluation. Dans un style plus plat qu’un pain sans levain, sa critique touche heureusement du doigt l’essentiel. Blues and the Abstract Truth est certes un album sur lequel collaborent un collectif de musiciens ultra-doués, capables d’improvisations remarquables. Mais ce qui permet à cette session de se démarquer véritablement, c’est la qualité d’écriture de Nelson et sa maîtrise rare des arrangements ; lesquels sont non seulement exquis de raffinement, mais parviennent à donner l’impression à l’auditeur que les 7 musiciens engagés pour cette session sont le double.

Comprendre le son est sans doute l’une des caractéristiques des grands arrangeurs. Il y a peu, j’évoquais, dans le cadre d’un article sur Sinatra, les qualités de Nelson Riddle. Celui-ci travaillait selon des principes de superposition, voire d’isolement. Sa petite science était bien sûr adaptée aux qualités du chanteur d’Hoboken. Oliver Nelson, quant à lui, travaillait à faire de son ensemble un véhicule prêt à vous rouler dessus, tout en garnissant sa musique d’un luxe signifiant de détails, d’effets réfléchis, de finitions soignées. Il n’y avait pas grand chose de similaire à la même époque. Et je ne crois pas que l’on ait réussi à reproduire cet exploit depuis. Ce que Nelson, résuma lui-même, dans une interview accordée en 1972 à l’étudiant John Cobley : « À partir de ce seul disque, j’ai créé mon propre son. Un son qui m’appartenait. Si d’autres s’aventuraient à le reproduire, les gens diraient : « Ça sonne comme le truc d’Oliver Nelson ! »

Après cet album, Nelson aurait sans doute pu surfer sur la reconnaissance de ses pairs. Il était l’homme de Stolen Moments, après tout. Il n’en fut rien. La faute, peut-être, à l’éducation terre-à-terre de parents qui, parce qu’ils se souciaient de l’avenir de leur rejeton, l’avaient empêché de rejoindre l’orchestre de Basie à la fin des années 40, ou n’avait pas trouvé à redire quand il avait semblé s’orienter vers une carrière d’embaumeur. Oui, il devait bien y avoir ce petit quelque chose qui trottait dans la caboche d’Oliver Nelson, ce soupçon de sens des réalités qui le ramenait toujours à l’abécédaire matérialiste et gris de la lose : au petit g du verbe grailler, au petit c du verbe crécher, au minuscule squelette tordu du verbe survivre. Va pour Hollywood…

Educateur Nelson…

Au crépuscule de sa vie, Oliver Nelson semblait vouloir mettre la pédale douce sur ses jobs alimentaires. Un projet, tout particulièrement, lui tenait à cœur : l’enseignement du jazz. Le Jazz Education Movement mit du temps à se structurer. Parce que la majorité des décideurs (et une partie des musiciens) considéraient la tradition jazz comme une tradition orale. Parce que le plus grand nombre n’avait pas encore pris conscience de l’importance de cette musique. A partir des années 40, d’aucuns posaient quelques pierres, par ci par là, espérant qu’elles serviraient de fondation : les magazines spécialisés publiaient des retranscriptions de solos ; le pianiste George Russell publiait un ouvrage essentiel, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Entre autres exemples.

Olivier Nelson s’est attelé à cette tâche sans ménager ses efforts. En 1966, il écrit un ouvrage : Patterns for Saxophone. En plus de ses engagements auprès de l’industrie du divertissement, il multiplie les piges enseignantes. Au sein de son université d’origine (l’Université Washington de St Louis) ou de campus qui lui commandent des masterclass. En 68, las, il regrette un manque d’intérêt général. Avec l’amertume du désabusé prêchant dans le désert. Voici ce qu’il raconte dans les colonnes de Downbeat : « Nous avons organisé un stage au sein d’une université de l’Est pendant une semaine. Nous disposions de toutes leurs installations, de salles de répétition, de magnétophones pour que les élèves puissent entendre ce qu’ils avaient joué, et de platines pour faire tourner les albums que nous voulions leur faire écouter. Nous avions tout, en somme, mais je n’ai croisé aucun membre du département de musique. Dès que le « département de jazz » a débarqué, tout le monde a évacué les lieux. Ils auraient dû être sur place pour savoir ce qui se passait et pouvoir s’occuper au mieux de leurs élèves après notre départ. (…) En Virginie Occidentale, ils n’ont pas envoyé un professeur de musique pour venir me chercher à l’aéroport mais un gars du coin qui jouait le week-end, pour des gigs occasionnels, dans de petits clubs locaux. Je suppose qu’ils pensaient qu’il serait mieux à même de communiquer avec moi. Aucun professeur de musique n’est venu. Peut-être pensaient-ils que s’ils avaient envoyé le professeur de chant, par exemple, nous n’aurions pas pu discuter. »

Sur le petit e avec accent du verbe s’épuiser. Voilà comment se termine cette évocation de la figure qu’était Oliver Nelson. Il s’épuisa à Hollywood, pour des gens qui considéraient la musique comme un artifice, au mieux comme on pourrait considérer le décor d’une table dans le cadre de l’organisation d’un diner mondain. Il s’épuisa à tenter de convaincre des myriades d’oreilles sourdes que la musique à laquelle il avait consacré sa vie valait la peine d’être non seulement entendue, mais respectée, comprise, analysée, enseignée, transmise. Le 28 octobre 1975, il y a une moitié de siècle, le cœur d’Oliver Nelson s’arrêta de battre. En un claquement de doigts. Il n’y eut pas de fondu au noir, d’amorces, ni de belles rondes pour annoncer le dénouement de sa vie. Sa vie s’arrêta en plein milieu d’un morceau qui ne demandait qu’à continuer.

A écouter sans modération