New York. 1966. Jour de l’an. 8h02. On balaie encore les cotillons de la veille collés sur la chaussée, les canettes oubliées derrière le soi de l’ivresse. Dans la chaleur approximative des logis, on roupille encore ; ou on frotte ses yeux chassieux en tentant de rameuter les souvenirs brumeux, sinon honteux de la veille. Happy New Year ! Qui sont ces êtres humains qui ne sont pas restés au chaud à la maison ? Ces gens qui bravent l’indifférence réfrigérante du 1er janvier et attendent un train qui les emmènera on ne sait où pour se livrer à on ne sait quelle activité sans doute peu rémunérée ? Chienne de vie !

New York. 8h02. Premier jour de l’an de grâce 1966. Quelques trains et quelques métros quittent leur gare ou leur station de départ. Ceux qui ont tout juste eu le temps d’y fourrer leur corps et leur gueule de bois sont autant de chanceux, car ces trains seront les derniers à circuler jusqu’au 13 du même mois en début d’après-midi. Sans doute n’en savent-ils rien. Cette chance sera peut-être, quelques heures plus tard, leur infortune, quand il s’agira pour eux de trouver le moyen le plus sûr de rentrer à la maison.

Les revendications des deux syndicats majoritaires à l’initiative du-mouvement-de-grève-qui-tombe-au-plus-mauvais-moment sont pourtant sur la table depuis plusieurs jours : 30 % d’augmentation salariale, la semaine de 32 heures (et de 4 jours), une amélioration significative des pensions de retraite. Personne ne peut prétendre être pris au dépourvu. Mais à l’autre bout de la table, les pontes adipeux de la New York Transit Authority, responsable de l’organisation des transports de la ville, se sont d’abord esclaffés bruyamment avant de tendre leurs mains boudinées vers un panier de fruits et de viennoiseries. Ils savent que les syndicats ont tenté plusieurs fois, au cours des deux premières décennies du siècle, de faire plier les sociétés de transports – privées à l’époque. L’histoire de ces échecs de la lutte sociale est dûment consignée dans les manuels de management de la TA. Ainsi sont-ils sûrs de leur fait.

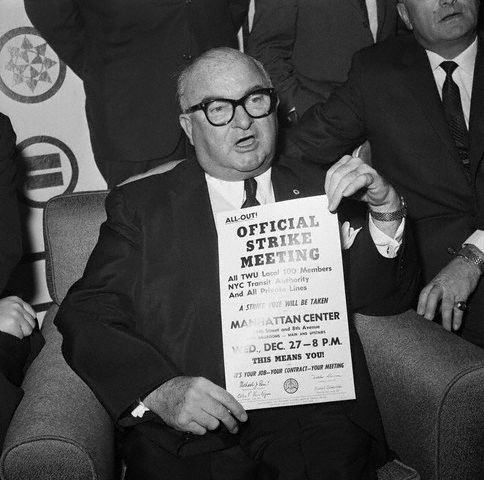

The Times, they are changing, chantait Dylan en 1964. Le mouvement cheminot de New York s’est trouvé un leader charismatique en ce début d’année 1966. Il s’appelle Mike Quill. Il est né en Irlande. Il est un sympathisant du Sinn Féin et de la cause républicaine. Il a le verbe haut. Il est progressiste – horreur – et têtu comme une mule. Le 2 janvier, les syndicats mettent pourtant déjà de l’eau dans leur bourbon en amenuisant leurs prétentions. Non seulement la direction de la TA ignore ce bel élan de modération, mais elle abat un des atouts qu’elle gardait secrètement dans sa manche ; un juge conservateur à leur botte, qui ne se fait pas prier pour signer une ordonnance d’arrestation visant Quill et 8 autres leaders syndicaux.

Mike Quill va donc découvrir la prison. Et vice versa. Dès le 4 janvier, comme le stipule l’ordonnance. Il ne cherche pas à l’éviter. L’homme fort du mouvement convoque la presse dans la salle de bal de l’Hôtel Americana et tonne : « Le juge peut mourir raide mort dans sa robe noire. Peu m’importe de moisir en prison. Je ne mettrai pas fin à la grève. » Quand Quill évoque l’hypothèse de son sacrifice, il sait de quoi il parle. Après une série d’accidents cardiaques, sa santé est chancelante. C’est un homme en sursis qui combat pour les siens. Quelques jours après sa sortie de prison (deux semaines après la fin de la grève), il rend son dernier souffle. Le dernier combat de la vie de Mike Quill est fort heureusement une victoire. Elle débouche sur la loi Taylor qui améliore considérablement les conditions d’emploi de tous les travailleurs du secteur public de l’état. Les syndicats signent avec la TA un accord chiffré à 60 millions de dollars, faisant passer le salaire des intéressés de 3,18 à 4,14 dollars de l’heure (l’augmentation de 30% était dans la poche), instaurant un nouveau congé payé ; en plus d’une augmentation significative des pensions.

Eteins la lumière…

En ce début d’année 1966, New York découvrait ainsi un nouveau genre de paralysie. Et ce, après avoir connu en fin d’année précédente les joies d’un blackout. Le 9 novembre, une immense panne de courant (concernant la majeure partie du nord-est américain (ainsi que l’Ontario au Canada)), avait plongé des portions entières de la ville dans le noir. Et non des moindres : Manhattan, le Bronx, une grande partie de Brooklyn, mais aussi le Queens. Cette panne ne dura fort heureusement que 13h. Elle survint en soirée mais par beau temps. Un ciel dégagé et une belle lune grasse et laiteuse permirent aux habitants de ne pas trouver le temps si long ou de ne pas claquer des dents dans le noir. Ce temps, croyez-le ou non, les habitants de la grosse pomme le mirent du reste à profit. 9 mois après le blackout, une hausse significative des naissances fut constatée dans tous les quartiers touchés par la panne. Ce micro baby boom aux bons soins de la Centrale Hydroélectrique de Niagara Falls, responsable de la défaillance, fit la une du New York Times le 10 août 1966 :

« Une augmentation brutale du nombre des naissances est signalée par plusieurs grands hôpitaux new-yorkais, neuf mois après la grande panne d’électricité de 1965. A l’hôpital du Mont-Sinaï, la moyenne journalière est de 11 naissances, il y en eut 28 le 8 août. C’est le record de l’hôpital ; le maximum enregistré antérieurement atteignait 18. A l’hôpital Bellevue, 29 bébés sont nés le 9 août contre seulement 11 une semaine auparavant, la moyenne n’étant que de 20… »

Aucune anomalie démographique ne fut constatée, en comparaison, dans les comtés de Nassau et de Suffolk ; nombre de leurs habitants étaient restés coincés à New York, séparant de facto les couples. A Newark, à Jersey City, à Albany, à Rochester, là où, en somme, les lumières ne s’étaient jamais éteintes, les couples s’étaient contentés de diner, de regarder le dernier épisode de Rawhide sur CBS avant d’aller gentiment se coucher sans se toucher ou presque. Un prude baiser ; éteins la lumière. Cette histoire nous révèle-t-elle que l’électricité est anti-nataliste ? Est-ce là la morale que nous devons tirer de ses entrailles ? Je laisse à chacun le loisir de méditer sur ceci.

Taxi Driver en mode mineur

Pendant ces 13 jours de grève, les new yorkais et les banlieusards se déplacent comme ils peuvent, en dépit des jérémiades du maire. Un pianiste en déshérence sillonne quant à lui les rues en trainant son mal-être. Les gigs se font rares. Il a, il est vrai, participé à l’une des plus fantastiques aventures de l’Histoire du jazz. Ce qui, en l’espèce, lui ferait presque une belle jambe ? Qui se souvient encore vraiment de lui ? Qui se soucie de son sort ? A qui manque McCoy Tyner ? Il y a quelques semaines, en rentrant d’une performance rémunérée sur un campus universitaire, il a eu cette discussion avec un chauffeur de taxi : « Si vous avez besoin de chauffeur dans votre compagnie, a-t-il dit, ça me tenterait bien de conduire un taxi moi aussi… » Le chauffeur a rétorqué, estomaqué : « Vous êtes musicien, vous allez donner des concerts je ne sais où, dans les grandes universités et vous voulez devenir chauffeur de taxi ? » Deux mondes viennent de se rentrer dedans sans rien comprendre du fragment de vérité qui éclate dans le blanc de leurs yeux. Dans le monde du chauffeur de taxi, les musiciens que l’on paye pour jouer devant des gens, ne peuvent pas crever la dalle ou risquer une coupure d’eau. Ce chauffeur a bien sûr tort. Dans le monde du pianiste, les génies ont faim comme les autres. Il leur faut mettre de la nourriture sur la table. Payer leurs charges. Soutenir leur famille. La grève de 66 est une occasion qui fait au moins un larron. Quand le pianiste manque d’essence, il propose de véhiculer des gens en rade contre rétribution. Echange de bons procédés. Et il remplit ainsi son réservoir. Voilà la réalité sociale des musiciens de jazz au milieu des années 60. Qu’ils aient du génie ou non n’a aucune importance. Et ne sera pris en considération par personne. Le trompettiste Kenny Dorham, privé de tout engagement et de tout contrat, les reins bousillés, a fini sa vie en triant le courrier des Américains au sein d’un antenne postale. Plus pathétique tu meurs. Au sens propre du terme. Coltrane lui-même se demanda un temps s’il ne serait pas opportun de mettre de côté ses ambitions (alors qu’il était un des membres du groupe de Miles Davis) pour devenir promoteur immobilier. Pourquoi McCoy Tyner n’aurait-il pas pensé à devenir chauffeur de taxi ? Il l’est peut-être dans une autre dimension. Dans cette autre dimension, le pianiste a tout lâché. Il rabâche à des clients presque indifférents quelques une de ses vieilles aventures, tout en remplissant, mains à 10h10 sur le volant, sa prosaïque mission : emmener tel yuppie d’un point A vers un point B en essayant, autant que faire se peut, d’éviter les artères encombrées. Et, dans cette dimension, j’écris aussi cet article pour regretter que le monde n’ait pas donné à cet homme la chance d’aller plus loin et de vivre de son art.

Dans notre dimension, fin 65, Tyner a quitté le quartet légendaire de Coltrane. Et il se trouve à la croisée des chemins. Il va en baver pendant 5 ans. Dans les colonnes d’un numéro de Downbeat, datant du mois de septembre 1975, il raconte :

« C’était une période difficile. Je me rappelle avoir fait quelques duos à New York, au Pee Wee’s, et quelques concerts dans des facs. J’ai enregistré quelques morceaux comme sideman et j’ai travaillé un temps avec Ike et Tina Turner, ainsi qu’avec Jimmy Witherspoon. Je ne dirais pas que c’était de la mauvaise musique. Je ne ressens pas de culpabilité à ce sujet. J’ai beaucoup appris. Je pensais juste qu’un autre environnement aurait été plus adapté à mon style. Je ne travaillais pas beaucoup, et mes disques Blue Note ne sortaient pas, alors que ça aurait dû être le cas. Ils s’en fichaient complètement. C’est maintenant qu’ils sortent les trucs que j’ai enregistrés pour eux, comme avec le disque Asante (enregistré en 1970). Je n’ai même pas envie de l’écouter. C’est vieux… »

Sahara ou la sortie du désert

5 années (peu) grasses de galère, c’est long. Mais, en fin de compte, le pianiste tient bon. De temps en temps, de petits miracles le sauvent de la super-dèche : un trop-perçu de royalties qui permet tout juste de payer les plus vilaines dettes, par exemple. Sa patience sera récompensée. La libération survient avec la signature en 1972 d’un contrat avec le label Milestone. Ce simple bout de papier fièrement paraphé sort McCoy Tyner de l’ornière. Voici ce qu’obtient le pianiste : une relation fructueuse avec le producteur Orrin Keepnews (ancien du label Riverside) ; une liberté artistique salutaire ; la satisfaction de voir sortir ce qu’il enregistre en temps et en heure ; enfin, l’opportunité de se rappeler au bon souvenir du monde. Quand McCoy Tyner répond à la sollicitation du magazine Downbeat en septembre 75, il a enregistré 6 albums pour sa nouvelle maison. Dès son premier enregistrement, il décroche la timbale : l’album Sahara se vend à 100 000 exemplaires, renverse la critique et obtient une honorifique mais toujours appréciable nomination aux Grammy Awards. Le pianiste a trouvé ici une formule élémentaire, en reprenant peu ou prou ce que Coltrane avait laissé en suspens ; sans rien perdre, bien sûr, de sa volonté de pousser les curseurs, ni de son identité. La formule, écrit-on est élémentaire mais elle est aussi téméraire puisque le quartet employé sur ce premier album voit chaque musicien troquer de temps à autre son instrument de prédilection contre d’autres sur lesquels on ne les a jamais entendus. Dans un joyau bordel identitaire, convoquant notamment racines africaines et/ou inspirations japonaises, on peut ainsi entendre McCoy Tyner au koto, Sonny Fortune à la flute, le batteur Alphonse Mouzon à la trompette et le contrebassiste Calvin Hill sur tout un tas de bois. L’âme de Coltrane flotte ici et là, et en fin de compte partout : elle irrigue sans dissimulation le morceau d’ouverture, Ebony Queen (deuxième grand morceau consacré par Tyner à son épouse après Aïsha, composition qu’il avait proposée à Coltrane en 61 dans le cadre des sessions de l’album Ole). Cette pièce pose d’emblée le programme éditorial de McCoy Tyner pour l’ensemble de la décennie : un équilibre savant entre déflagration sonore et élévation méditative assumée.

En 1975, McCoy Tyner – grâce à Sahara mais aussi à l’album live Enlightment, capté en juillet 1973 au festival de Montreux – est redevenu une figure majeure du jazz. Majeure ou centrale, si l’on veut. C’est désormais son nom que l’on propose en lettres bien graissées sur les affiches. Son nom que l’on soumet dans les tours de tables, dès lors qu’il s’agit d’établir un programmation festivalière. Milestone le sait et n’hésite pas à permettre à Tyner de publier en moyenne 2 albums par an. Ce sera le cas pour l’exercice 75 : Milestone prévoit la sortie d’un second live, Atlantis, enregistré dans le jus du Keystone Corner peu avant la fin de l’été 74 mais aussi un album studio, Trident, pour lequel Tyner renoue avec une formule trio qu’il n’avait plus explorée depuis les années de son vieux contrat chez Impulse.

Englightment, comme Atlantis, sont peut-être les témoignages les plus brutes et sincères de la musique de Tyner durant cette première moitié des années 70. Un instantané radiographique des idées qui agitent le siège rationnel de son cerveau. Cette musique fait tomber les cloisons, réfute les interdits comme les étiquettes. Et navigue à contrecourant des modes. C’est ce qui la rend unique. Englightment et Atlantis sont des sommets, chacun dans leur genre. En ce qui me concerne, je ne suis pas certain de pouvoir dire où irait ma préférence. Enlightment a le mérite de proposer une suite splendide, ce qui dote la captation d’une cohérence presque inhabituelle pour un live. Atlantis varie à merveille les intensités, en déployant notamment de magnifiques respirations : une interprétation piano solo de Tyner d’In a Sentimental Mood par exemple, après les 18 minutes plus qu’intenses de la composition éponyme d’ouverture.

Bien que marquant un retour vers le trio – formule codifiée par excellence – Trident ne remise quant à lui aucun des principes qui guident l’œuvre de Tyner à l’époque. Obsédé par le son, le pianiste déporte ici aussi ses talents sur d’autres instruments. Il utilise un clavecin pour façonner de mystérieuses ouvertures (sur Celestial Chant et Land of the Lonely). Il se pose derrière un Celesta (notamment sur une reprise d’une composition Jobim, Once I Loved (O amor em Paz)), pour explorer toutes les subtilités sonores des lames métalliques que l’instrument garde jalousement dans son ventre ; de quoi osciller entre les sonorités étouffés des pianos à pouce et celles, résonnantes, d’un vibraphone (en fonction de l’intensité du toucher). On parle tant et plus de pianistes comme Bill Evans, Bud Powell, Chick Corea dès lors qu’il s’agit d’aborder le sujet des différentes grandes évolutions du trio piano/basse/batterie. On ne parle que trop rarement de Tyner en l’espèce. Injustice. Peut-être parce qu’il a moins exploré la formule que tous ceux que je viens de citer (et dont la liste n’est pas exhaustive). Mais ce n’est pas un argument très valable. Après cet enregistrement, Tyner ne reviendra d’ailleurs que très sporadiquement au trio, mais à chaque fois, en poussant les codes du genre dans ses retranchements (en particulier sur l’album Supertrios enregistré 2 ans plus tard). L’art du trio selon Tyner est une expérience en elle-même. Ce qui est remarquable chez lui, c’est que la formule ne le bride jamais. Tous les morceaux de Trident, à l’exception d’une interprétation finale globalement délicate (et encore…) d’une composition de Monk (compositeur auquel il n’avait plus touché depuis ses années Impulse et l’album Nights of Ballads & Blues), participent de la même entreprise de déflagration qui caractérise tous les autres projets de Tyner à l’époque. Sa main gauche conserve toute sa puissance et sa résolution – ce qui constitue une aubaine pour le batteur Elvin Jones, un caillou dans la chaussure de Ron Carter, qui n’est certes pas mis en valeur par une prise de son manquant de chaleur (défaut du reste récurrent des productions Milestone durant les années 70). Les plaquages d’accords si caractéristiques du pianiste ne perdent rien de leur violence. La musique du pianiste continue d’avancer vers vous pour vous submerger.

C’est sans doute cette volonté chamboule-tout, transpirant dans chacune de ses notes, qui a permis à Tyner de se sortir du merdier dans lequel l’indifférence du milieu l’avait fourré. C’est ce qui s’appelle être animé. Ce qui s’appelle l’avoir ou ne pas l’avoir. Pianiste, taxi driver : en fin de compte, la relation qui nous unit avec la musique de Tyner procède sans doute du même dialogue inaugural. Nous sommes tous des êtres en rade. Nous attendons tous d’être emmenés quelque part. Il fait peut-être froid. Nous sommes tous perpétuellement en plein cœur d’un jour de janvier venteux, la tête pleine des merdes qui nous pourrissent trop souvent la vie. Un véhicule se porte à notre hauteur. La vitre du véhicule, coté passager, s’abaisse lentement. A l’intérieur de l’habitacle, un homme sourit. « Bonjour, je m’appelle McCoy, dit-il, je vous dépose quelque part ? »

Sources :

Biography of Mike Quill (site de la TWU local 568)

Les effets de la grande panne de Nexw York

A écouter :