Le sud est une construction mentale. La longue histoire partagée d’imaginations fertiles et complexes. Et le point cardinal que la boussole n’indique jamais. Le sud est un répertoire, une tradition, un commun, un langage marginal et cet endroit un peu mouvant que l’on n’oublie jamais vraiment, quand bien même on l’aurait fui à toute berzingue en rêvant d’un ailleurs parsemé d’herbes plus grasses ou plus vertes. Ou de billets, plus gras et plus verts tout autant. Le sud est une racine, le nord est ainsi un fourvoiement ; même si c’est vers ce fantasme magnétique que veut nous emmener la boussole. Il y eut New Orleans, il y eut Kansas City. Pops, Coleman Hawkins, Jelly Roll Morton, Bird, Allen Toussaint, ou la galerie fabuleuse d’un musée étrangement vivant parce que sans cesse revivifié. Le patrimoine n’est pas forcément un cadavre, figurez-vous… Ou des rangées d’étagères qui prennent la poussière. Le sud est toujours là, toujours au sud de quelque chose, par définition, toujours au sud de régions qui siègent aussi dans un coin de nos têtes. Le sud de l’infiniment grand et le sud invisible de l’infiniment petit. Le sud du GPS qui vous rend peut-être plus idiot et le sud étendu qui se trouve ici, là et en fin de compte partout.

Parfois les temps concordent, et les suds discordent. Deux natifs de Louisiane ont proposé en ce début d’année une relecture de leurs racines par le sud. Les deux albums brillent davantage par leurs différences que par la célébration de communs.

Le South de l’altiste Randal Despommier : ou la galerie des communs

Despommier n’est pas né à la Nouvelle-Orléans mais à Metairie, ville moyenne de l’agglomération de Big Easy (à l’ouest de la métropole). Etrange nom de ville. C’est que l’on se dit avant de savoir qu’elle tient son nom, très prosaïquement, de l’installation de colons français au début du 18e siècle, et du métayage qui encadrait leurs activités agricoles. Metairie ne connait pas les imprévisibles convulsions sociales de sa grande voisine. Tout comme elle, il lui arrive bien sûr de subir les ravages des aléas climatique de la région : les cyclones ne connaissent pas le mépris de classe. Katrina n’épargna pas Métairie. Mais Métairie est toutefois une de ces villes, dit-on, où il fait bon vivre. Mieux : une ville qui conserve, dit-on aussi, et ce, en dépit de sa taille (on recensait près de 150 000 habitants à Métairie en 2020), un relatif esprit de solidarité communautaire. Ce lieu du bon-vivre-ensemble n’a cependant pas retenu Despommier plus que de raison. Il arrive que l’on choisisse d’aimer de loin le sud de l’entresoi. Qu’on le préfère, cantonné au rayon nostalgique. Et que l’on soit assez jeune pour penser que les voyages forment la jeunesse. Passé par Boston, où il a décroché un doctorat de composition au sein du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre, Despommier a aussi passé pas mal de temps en Italie : à Perugia où il a étudié la direction de chœur, à Sienna, où il a pu suivre une cursus de musique sacrée au sein de la prestigieuse Accademia Musicale Chigiana. Tout ce gai savoir emmagasiné se devait de déboucher sur quelque chose de concret…

Despommier s’installe à New York en 2013 et devient une figure émergente de la scène locale. Enseignant au sein du Bard High School Early College de Manhattan, il fait ses premiers pas discographiques en 2013, avec l’album All at Onceness, aux côtés du pianiste Jason Yeager. 5 ans plus tard, on lui accorde de publier son premier album Dio C’è, réminiscence, en partie tout du moins, de ses années italiennes. En 2022, il imagine un duo (stricto sensu) surprenant avec le guitariste Ben Monder – vieux compagnon de route – afin de rendre un hommage appuyé mais surtout inspiré à la musique du saxophoniste baryton suédois, Lars Gullin. C’est dire si le saxophoniste de Metairie sait varier les plaisirs.

Plaisirs qui savent aussi, visiblement, trouver leur source dans l’exploration de racines. C’est l’objet de South, sorti en mars chez Sunnyside, et pensé comme une aimable relecture du commun néo-orléanais. Despommier maîtrise l’art du contrepied mais on aurait pu craindre que sa sonorité un poil lisse se marie mal avec la nature de son projet. De fait, South commence bien mal avec une version du Go to the Mardi Gras de Professor Longhair qui pourrait figurer dans le Guinness Book, à la page recensant les versions les plus mollassonnes d’un standard qui fait aujourd’hui figure d’hymne culturel (au même titre que le Big Chief d’Earl King, heureusement laissé intact par l’altiste). Passée une version de Southern Nights hésitante, la session s’élève pourtant – enfin, devrait-on dire – sur un terrain familier pour l’altiste : Round 3AM (Blues Nocturne), petite merveille de composition personnelle qui permet au musicien de laisser libre cours à son lyrisme en le combinant habilement avec quelques poncifs blues. Les phrasés et les langages se jaugent, s’alternent, s’enchevêtrent. C’est du reste aussi sur ce genre de titres que les musiciens réunis par Despommier semblent le plus à l’aise : le contrebassiste Aaron Holthus et le batteur Rodrigo Recabarren se complètent parfaitement. En retrait mais bien présent, Jason Yeager apporte sa science pure de l’accompagnement. En conséquence de quoi, chaque solo est inspirant et inspiré. Aucune variation n’est fortuite. Quel beau morceau, vraiment…

On déniche d’autres beautés dans le sud de Despommier : une réinterprétation très sereine et patiente du Si tu vois ma mère de Bechet (sur laquelle brille encore Aaron Holthus), une évocation personnelle de Jelly Roll Morton (Jelly Roll’s Living room) ayant délicatement recours aux clichés du genre (il n’y en a pas que de mauvais…). Ou encore une relecture de Goodbye Pork Pie Hat qui prend soin d’en magnifier l’ossature mélodique. Hélas, South se termine aussi comme il avait commencé. Par une semi-ratage dans le cadre d’une reprise de Just a Closer walk with thee qui oublie son historique structure – sociale et fonctionnelle – de marche spirituelle, communautaire et solidaire. Session mi-figue mi-raisin en somme…

Les nuits sudistes de Sullivan Fortner

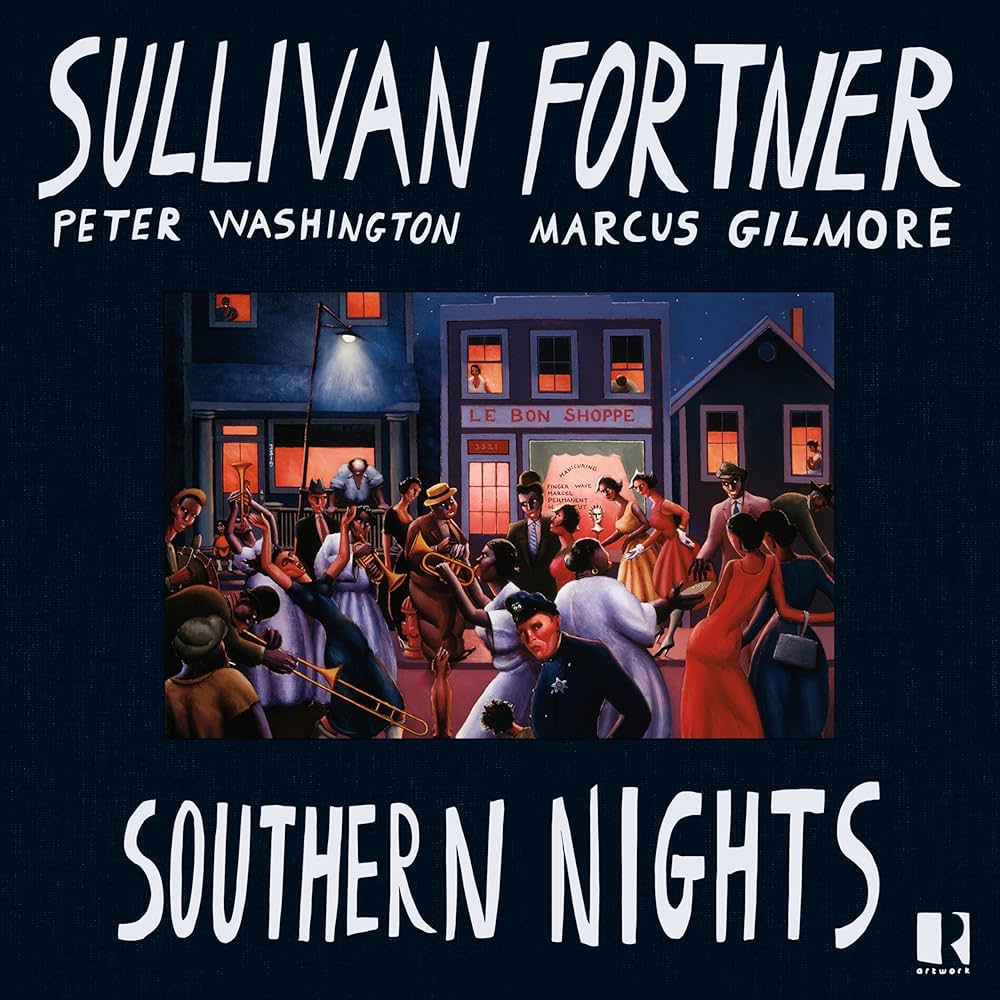

Southern Nights, standard sophistiqué et évanescent que l’on doit à la plume d’Allen Toussaint, est le seul commun permettant de lier l’album de Despommier et celui du pianiste Sullivan Fortner, sorti au mois de février. Tout le reste diffère : l’imaginaire, le style, le programme, l’agencement muséographique.

Ainsi se demande-t-on à quel sud fait référence Fortner lorsqu’il s’approprie des compositions de Cole Porter (I Love you), de Donald Brown (Waltz for Monk), d’Osvaldo Farres (Tres Palabras) ou de Clifford Brown (Daahoud). Et à quel sud pense-t-il lorsqu’il choisit de rendre hommage à deux figures tutélaires de la famille Lee (dont est issu le célèbre et survolté réalisateur) – Bill (pianiste, compositeur et mentor de Fortner) et Consuela (pianiste, compositrice et pédagogue engagée) ; famille qui glissa de Floride vers l’Alabama pour mieux se diviser ; entre ceux qui firent le choix de rester (et d’irriguer culturellement leur communauté) et ceux qui s’exilèrent à Brooklyn après une parenthèse à Atlanta, en Georgie.

La stature qu’est en train de prendre Sullivan Fortner n’était pas nécessairement inattendue. Elle n’en demeure pas moins imposante. Elle est à l’image de celle de tous ces grands musiciens dont la créativité ne pouvait se départir d’une forme de nonchalance, voire de facilité. Cet homme suit ses idées et ne connait plus l’échec. En 2023, Fortner sortait un 4e album solo qui ravissait les oreilles les plus fines. Baptisé Solo Game, il proposait deux facettes (et même deux galettes) – également bluffantes – d’un musicien parvenant à une forme de quintessence de moyens : la première, touchant recueil au piano (Solo) de reprises élues, drainant avec affection, mais non sans une forme d’irrespect salvateur, des pièces de Stevie Wonder (Don’t you worry about a thing), de Duke (Come Sunday) ou du « répertoire Broadway » (I’m all smiles) ; la seconde, délivrant des improvisations joueuses (d’où le titre Game) et pleines de jus, combinant une petite cohorte d’instruments (piano, Rhodes, Orgue Hammond, synthés divers et plusieurs instruments percussifs). Sans prévenir, il sortait ensuite (en deux temps, entre l’été et l’hiver 2024) deux merveilles d’EP (sous forme essentiellement numérique), en duo avec le chanteur Kurt Elling. Le tout, balancé sur les sites de streaming sans aucun effet d’annonce. Là encore, on piochait dans un répertoire subtil, évitant les monolithes : celui de Mercer Ellington, de Wayne Shorter, de Fred Hersch ou de Harold Arlen.

Southern Nights hérite en quelque sorte des grandes tendances de ces deux parutions récentes. A travers la mise en place d’un univers musical singulier. Mais aussi à travers un militantisme artistique célébrant le retour de la spontanéité. Le retour d’un temps où les sessions studio ne nécessitaient pas des plombes de préparation ; où l’on s’y rendait à des heures indues, entre deux engagements, pour enregistrer dans l’urgence, avant de repartir vaquer à d’autres occupations. C’est à la fin d’une semaine d’engagement en trio au Village Vanguard que Sullivan Fortner entre en studio, accompagné de ses musiciens du moment : le contrebassiste Peter Washington et le batteur Marcus Gilmore. 4 heures, plus tard, tout est dans la boîte. Comme au bon vieux temps, pourrait-on dire. Tout : c’est à dire 9 titres qui font rutiler la cohésion d’un ensemble qui a eu plusieurs nuits pour parfaire sa communication. Le sud est ainsi plus nuancé qu’on ne le pense. Celui que convoque Fortner est plus personnel, intimiste, introspectif. Il est moins un mouvement qu’une intériorité. Et c’est en fin de compte très bien comme cela. Car, c’est à travers lui que se dévoile un musicien dont on aime à suivre le complexe cheminement de pensée.

Coté musique, la version de Southern Nights que propose Fortner – par rapport à celle de Despommier – l’emporte haut la main. En délicatesse, mais aussi en transmission d’un langage musical dont le pianiste maîtrise tous les idiomes. Le reste est à l’avenant. La reprise du morceau que Bill Lee avait composé pour le film de son fils, Mo’ Better Blues (Again Never) est une splendeur de patience. La réinterprétation de Daahoud qui permet à Marcus Gilmore de briller est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière de déconstruction/reconstruction. Le Waltz for Monk de Mulgrew Miller est une autre démonstration, dans un style différent, de la nature polyglotte du pianiste (ce qui est encore le cas de l’adaptation du Organ Grinder de Woody Shaw).

Voilà en somme un disque riche en idées – qui n’oublie pas de proposer une composition personnelle (sobrement intitulée 9 bar tune) – mais aussi en réflexions personnelles. Un disque qui fait avancer la cause, tout en revenant à l’esprit juste qui présidait aux créations de fabuleux prédécesseurs. Le sud est certes un patrimoine. Mais un patrimoine qui peut continuer de se constituer. Une histoire, mais une histoire qui peut continuer de s’écrire. Le point que la boussole n’indique jamais, mais un horizon-rebours vers lequel on peut choisir de revenir… Sans s’égarer.

Randal Despommier « South » (Sunnyside)

Randal Despommier : Saxophone alto

Jason Yeager : Piano (3, 6, 8)

David Torkanowsky : Piano (1, 2, 5, 7, 9)

Aaron Holthus : Contrebasse (3, 4, 6, 8)

James Singleton : Contrebasse (1, 2, 5, 7, 9)

Rodrigo Recabarren : Batterie (3, 4, 6, 8)

Johnny Vidacovich : Batterie (1, 2, 5, 7)

Phil Despommier : Batterie (9)

Sullivan Fortner « Southern Nights » (Artwork Records)

Sullivan Fortner : Piano

Peter Washington : Contrebasse

Marcus Gilmore : Batterie