Joe Pesci est une légende du cinéma. C’est indéniable. Personne n’oserait dire le contraire. Et une légende qui n’a même plus vraiment besoin de tourner pour se maintenir dans l’imaginaire collectif. Ce qu’il ne fait plus beaucoup du reste (voire plus du tout) alors qu’il vient tout juste de souffler 82 bougies.

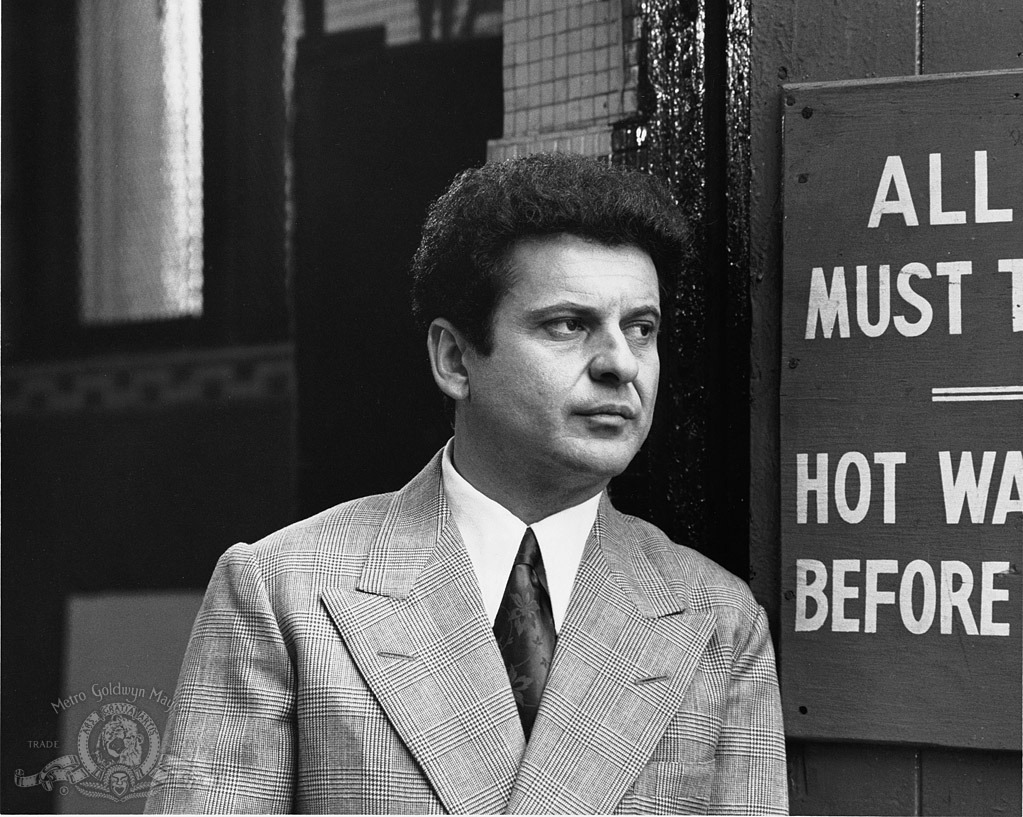

Comme il en est trop souvent de tous les grands artisans de la fonction de second rôle à l’américaine, on a pourtant tendance à minorer sa stature, à méjuger l’étendue de son registre, et même à mésestimer son talent, au-delà des deux fameux rôles de sociopathes que Scorsese lui offrit dans Goodfellas en 1990 et Casino en 1995, deux rôles de grenades humaines susceptibles de se dégoupiller toutes seules à tout moment, dans lesquels il excellait bien sûr, ce qui n’est pas un mince exploit pour un rondouillard d’1m63 à voix de palmipède.

Funny how ? Funny like a clown ?

En 1964, dans un film de Verneuil intitulé 100.000 dollars au Soleil, Jean-Paul Belmondo prononce une phrase devenue célèbre (et souvent employée par les amateurs lourdauds d’aphorismes bon marché) : « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. » Voilà un bel éclat de bon sens populaire, se dit-on. Mais la réalité est plus complexe. Tous ces hommes de 130 kilos, mieux dotés que la moyenne par la nature (quoique…), n’ont à l’évidence jamais croisé la route de types comme Nicky Santoro ou Tommy DeVito.

Les deux personnages de cinglés ultra-violents qu’incarne Joe Pesci pour Scorsese ne sont pas des personnages profonds. Leurs ressorts psychologiques ne sont un mystère pour personne. La fonction de ces deux rôles se limite en grande partie à inspirer aux antagonistes qu’ils croisent sur leur chemin erratique un sentiment de danger imminent. À installer une tension qui n’a jamais que 2 aboutissements : un relâchement salvateur ou une explosion de violence. Ces personnages sont dessinés à gros traits, univoques, dénués d’ambiguïté comme de morale. Toute dissonance cognitive leur est étrangère. Ont-ils seulement une vie intérieure ? Rien ne le laisse penser. Ces rôles n’en constituent pas moins un défi pour tout acteur. Car tout leur enjeu consiste à rendre crédibles ces couennes d’assassins compulsifs, capables de passer du sourire au carnage, de la démonstration d’amitié au déferlement aveugle du désir de puissance, sans que rien ne laisse deviner ce qui se joue en eux. Ce n’est pas donné à tout le monde. Et c’est même sans doute donné à peu de monde. Or, c’est en grande partie sur ces rôles que se concentre l’essentiel de l’intensité dramatique des deux films de Scorsese. Sur ces deux seconds rôles dont les tenants et aboutissants tiendraient à l’évidence en deux lignes griffonnées à la hâte sur la nappe blanche d’une trattoria au moment de se brûler la gorge à la grappa. Laissez faire Pesci…

Crédible, Pesci l’est bien entendu dans la peau de ces hommes monstrueux qui assassinent comme ils respirent. Plus crédible qu’aucun acteur ne l’a jamais été dans ce type de rôle. A lui seul, Pesci a de fait relégué James Cagney, l’autre petit dur à cuire dénué d’empathie de l’histoire du cinéma américain, au rang d’anecdote teintée de nostalgie, cristallisant de la sorte, une bonne fois pour toutes, l’archétype du malfrat italo-américain (ainsi qu’hélas, son pendant caricatural), au détriment du vieil archétype irlandais, figure d’un passé désormais révolu, à qui les rôles de hors-la-loi déjantés furent pourtant longtemps dévolus ; archétype déchu qui n’avait été jusque là, il faut le noter, que superficiellement égratigné par la performance pourtant mémorable de Paul Muni en ersatz d’Al Capone dans le Scarface de Howard Hawks sorti en 1932. Paul Muni (Frederich Meshilem Meier Weisenfreund de son vrai nom) n’était pas, il est vrai, d’origine italienne. A la différence de Scorsese et de Pesci qui, comme chacun sait, avaient tous deux fréquenté (et grandi au milieu de) ces personnages sordides dont ils dévoilaient la sombre nature à un public qui en était heureusement préservé.

Ce qui nous mène à une grande question : l’acteur crée-t-il à partir de rien ? Est-il possible d’exprimer à l’écran un sentiment que l’on n’a soi-même jamais éprouvé ? Il n’est bien sûr pas nécessaire d’être soi-même un assassin pour prendre les traits de l’assassin. Encore heureux. Du reste, ce n’est jamais dans l’acte en lui-même que l’homme révèle sa nature mais plutôt dans tout ce qui le précède et lui succède. Je vous renvoie à Dostoievski pour faire court.

Nous ne savons pas si Joe Pesci gardait précieusement en lui le germe d’une violence prête à se déverser sans limites. Mais nous savons que le monde est cruel. Et que l’enfance n’est jamais vraiment innocente. Surtout quand on grandit à Newark. Surtout quand tous vos camarades vous toisent du haut de leur croissance non contrariée. Les minus doivent bien survivre et il n’y a pas 36 façons d’y parvenir. La violence et les apparats de la folie constituent un moyen de choix, ce qu’illustrent ces éléments de définition, énoncés par De Niro dans Casino à propos de Nicky Santoro : « You beat Nicky with fists, he comes back with a bat. You beat him with a knife, he comes back with a gun. And if you beat him with a gun, you better kill him, because he’ll keep comin’ back and back until one of you is dead. » Devenir le clown de la classe est une autre solution. Dernière option moins plaisante : serrer les dents et attendre que jeunesse se passe (comme des jours meilleurs) ; prise de risque dont on peut ressortir triomphant ou brisé à jamais. Pesci a semble-t-il construit son jeu sur tous les chapitres du manuel du petit survivant. C’est pourquoi il passe sans effort du tueur à sang chaud au pitre inoffensif qu’il est aisé (voire plaisant) de tourner en dérision. C’est de la sorte qu’il parvient à être aussi crédible dans la peau de Tommy DeVito que dans celle de ce Leo Getz peroxydé, constamment maltraité par les puissants dans les 2e et 3e volets de L’Arme Fatale (des types qui ne font même pas 130 kilos…) – films qui concentrent sans le vouloir tout ce qui est à gerber dans ce culte si américain de la loi du plus fort. C’est sans doute aussi, des restes d’une fragilité héritée de l’enfance que Pesci tire sa capacité à incarner ce paradoxe vivant qu’est Dave Ferrie dans le JFK d’Oliver Stone, ou encore le faire-valoir doux, inoffensif, pétri d’amour fraternel de Jake LaMotta dans Raging Bull. Joe Pesci EST un immense acteur.

Let’s twist, Joe !

La carrière cinématographique de Joe Pesci commence en 1961. Il n’incarne encore aucun rôle à proprement parler. Il se contente, en humble figurant, de se dandiner parmi d’autres danseurs anonymes sur un semblant de piste de danse. Le film s’intitule Hey Let’s twist! et raconte, sous ses atours de musical à deux sous, l’histoire d’une époque, d’une bascule culturelle, d’une certaine jeunesse aussi – celle qui se pressait au Peppermint Lounge.

C’est étonnant comme certains lieux parviennent à résonner en nous, un peu comme si ce n’était pas nous qui les visitions, mais bel et bien eux qui venaient en nous pour faire vibrer sans autorisation préalable certaines de nos cordes secrètes. J’écris nous, mais bien sûr, je ne parle pas de nous précisément. Je vise à travers ce nous certains d’entre nous, certains êtres humains élus par le hasard, c’est à dire, par extension, tous les autres en réalité. Ce nous est à la fois restrictif et universel. Quoiqu’il en soit, le Peppermint Lounge est un de ces lieux qui sont entrés à l’intérieur d’êtres humains pour sucer toute leur sève. Et la rendre sous forme de petite révolution culturelle. Le Peppermint Lounge ouvre ses portes en 1958, au 128 ouest de la 45e rue. En plein milieu du quartier des théâtres à l’époque. Et à quoi… 500 mètres grosso modo du Birdland, où l’on jouait un tout autre genre de musique. Telle est New York : un organe puant au sein duquel deux univers peuvent se côtoyer sans un regard l’un pour l’autre, se frôler sans jamais vraiment se toucher. Un peu moins de 200 personnes pouvaient s’entasser au Peppermint Lounge au début des années 60, à une époque où les normes incendie pouvaient aller se faire foutre. Et on s’y entassait de bon gré d’ailleurs, dans la mesure où l’établissement était réputé pour accueillir une clientèle gay qui avait alors le cul entre deux chaises, face à une municipalité schizo qui avait certes été la première du pays à avoir adouci les lois visant la communauté homosexuelle mais qui n’avait pas encore abandonné ses vieux réflexes répressifs. Le décor y était kitsch à souhait (une piste de danse minuscule, un grand bar en acajou ringard, des tables rondes branlantes sur lesquelles on pouvait à peine poser 2 verres et 3 coudes, d’affreuses chaises en bois de kermesse et une scène surélevée faisant penser à celles que l’on aménageait autrefois dans les salles des fêtes du pauvre), à des kilomètres de l’atmosphère en somme des nights-clubs et bars pour rupins qui constituaient alors le nerf de la vie nocturne new yorkaise. Aux Don Draper de s’adapter… Comment le Peppermint Lounge est-il devenu l’épicentre du New-York mondain sans toucher à un cheveu de sa déco minable ? C’est un mystère qui a autant de locuteurs que de réponses.

Mais il ne faut que deux petites années au Peppermint Lounge pour passer de la moiteur des nuits interlopes à la reconnaissance mondaine. Pour bénéficier du bouche à oreille d’une clientèle chic, habituée jusque là au chaleureux velours des théâtres, venue s’encanailler dans ce bouge par hasard, poussée peut-être par un de ces déluges automnales interminables qui obligent les badauds à se choisir le premier abri venu, après avoir sauté entre les flaques, manteau rabattu sur le crâne. En cause, au-delà de ces considérations climatiques – avalisées par les témoignages – l’émergence du twist et surtout du groupe Joey Dee & the Starliters, résident du club (et centre de l’intrigue rachitique du film Hey Let’s twist dans lequel on peut voir Pesci tortiller son bassin avec un bel enthousiasme). Tout le monde se presse au Peppermint Lounge en ce début de décennie 60 : l’ancienne clientèle chelou bien sûr, qui conserve ses habitudes, à condition d’arriver tôt, mais aussi Audrey Hepburn, Truman Capote, Greta Garbo, ou encore Jackie Kennedy en excursion secrète avec sa sœur Lee. Ce n’est alors plus une clientèle si bigarrée qui afflue par petites grappes les soirs de déprime mais un ballet de limousines qui engorge la 45e rue. Et de longues files indiennes de gens prêts à patienter des heures pour faire partie de ce nouveau microcosme. S’offrir l’illusion d’appartenir à quelque chose de bien vivant. En 64, quand les Beatles débarquent pour la première fois sur la côte est du nouveau monde, c’est au Peppermint Lounge qu’ils font escale, dans le cœur de la nuit, après avoir bouleversé le cours de l’histoire dans le cadre de leur performance au sein du Ed Sullivan Show.

Au tout début des années 60, Pesci taffe dans un Barber Shop de Belleville et taille des coupes D.A. (ou Ducktail) à la chaine sur demande des jeunes Greasers semi-rebelles du coin qui finiront comme on s’en doute par vendre des aspirateurs ou des contrats d’assurance… A l’époque, le minus est déjà bavard. Il ne manque jamais de suspendre ses ciseaux pour raconter une histoire ou une anecdote piquante. De cette voix de canard surexcité qu’on lui connait. Little Joe a la bougeotte. Des mots lui dégringolent des incisives. Quand il ne bavasse pas, ne coupe pas les tiffs de la jeunesse du New Jersey en se mordant les lèvres, il joue de la guitare dans un petit groupe amateur qui écume les bars de Nutley, ville moyenne du New Jersey. C’est comme cela qu’il rencontre Joey Dee (le leader des Starliters) en 58. Les deux gardent contact. Se lient d’amitié. C’est ainsi que Pesci devint un temps le guitariste des Starliters. Et c’est aussi ainsi, parce qu’il était dans le coin pour ainsi dire, qu’on le retrouvera pour la toute première fois sur pellicule, twistant au milieu d’autres figurants sur quelques plans de coupe de ce Hey Let’s twist aussi culturellement marquant qu’oubliable artistiquement parlant. Rien de très étonnant quand on y pense et quand on retrace la carrière des Starliters. Ce groupe qui vendait bien – et faisait danser les limousines et les premières dames – était une étonnante pépinière qui, outre Pesci, vit passer une partie des gars qui fondèrent les Rascals au milieu des années 60, 3 gamines qui devinrent les Ronettes de Phil Spector. Et même Jimi Hendrix (et oui), en 65 qui, sous le nom de Maurice James, cherchait alors à se faire une place après avoir essuyé les plâtres avec les Isley Brothers, et après s’être fait lourder sans ménagement du groupe de Little Richard, la faute à une conception bien trop particulière de la notion de ponctualité.

Joe Ritchie : à mi-chemin entre Frankie Valli et Jimmy Scott

Si le twist reste en vogue jusqu’en 62-63, il ne résistera pas longtemps à ce qui vient. Les Starliters obtiennent un succès retentissant avec le morceau Peppermint Twist au tout début de l’année 62. Tout comme Sam Cooke qui, avec le morceau Twistin’ the Night away rend un hommage étonnamment nostalgique à une vague culturelle dont il pressent peut-être qu’elle s’apprête à mourir sur le littoral des modes éphémères. Comme toujours, Cooke a le sens des formules touchantes. Ainsi chante-t-il, un brin mélancolique : « Laisse-moi te parler d’un endroit ; Quelque part en plein New York ; Où les gens sont si gay ; qu’ils passent leur nuit à danser » (…) Vise ce gars en blue jeans ; qui danse avec une reine plus vieille que lui ; pomponnée et portant toutes ses bagues en diamant… »

En 63, tout est bien fini. La vague twist désormais tiédasse s’écrase au pied des baigneurs. En 65, le Peppermint Lounge est vendu et tombe dans l’escarcelle de Matty « The Horse » Iannello, membre du clan Genovese, alors dirigé (par intérim en l’absence de Vito Genovese, à l’ombre depuis 59) par Frank « Funzi » Tieri. Il n’y survit pas et ferme ses portes après la perte de sa licence de vente d’alcools. Peut-être parce que les autorités avaient déjà Iannello dans le viseur et tentaient en ce sens de limiter sa mainmise sur la vie nocturne new yorkaise – monopole qui incluait le rackett des concurrents – et sur l’industrie du sexe. Le club rouvre cependant ses portes dans les années 80. S’y produit alors, dans un bégaiement idiot de l’Histoire, le must de la scène plus ou moins underground de la Grosse Pomme, les Cramps, les Go-Gos ou les patrons de la scène hip-hop émergente, de GrandMaster Flash à Afrika Bambaataa. Le club tente de survivre en pliant les gaules pour emménager dans le Centre, à quelques pas d’Union Square. Il ferme, définitivement cette fois-ci, en 1985. A la fin de la même année, Matty « The Horse » Iannello tombe pour détournement financier (estimé par les fédéraux à 2 millions de dollars). C’est aussi, là encore, la fin d’une époque. Un autre passage de relais qui, comme souvent, unit les soubresauts culturels de la mégalopole et ceux des familles criminelles qui règnent en secret sur la ville.

Entre 1961 et 1976, Joe Pesci n’obtient aucun rôle – si tant est que l’on accorde le statut de rôle à sa prestation de danseur figurant en 61. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’il pense à faire carrière dans le cinéma. L’époque a changé. Une nouvelle vague s’est peu à peu formée, sur laquelle surfent d’ailleurs allègrement les italo-américains. Elle porte le nom poétique de Soul aux Yeux bleus. Entre deux tignasses à ratiboiser, Pesci chante ci et là, peut-être sous son nom, peut-être sous un nom d’emprunt (Joe Ritchie) : à Harlem, à Newark, partout où l’on veut bien entendre son étrange brin de voix qui fait parfois penser à celui de Jimmy Scott, le génie cabossé en moins. C’est bien à Jimmy Scott que pense en tout cas Jack Lewis, producteur au sein du label historique Brunswick (alors dirigé par l’ancien agent du chanteur Jackie Wilson, Nat Tarnopol) lorsqu’il découvre Pesci. Il n’y a pas de hasard : Pesci et Jimmy Scott se connaissent. L’ancien twisteur raconte même qu’ils ont partagé le même toit, un temps, à Chicago. Quoiqu’il en soit, la jeune génération ne sait rien de Scott et ne se bousculera certainement pas pour acheter en masse des galettes de jazz. Les italo-américains, disions-nous, ont fondu sur la Blue-Eyed Soul pour s’approprier le genre. Les Rascals multiplient les hits (Good Lovin’ en 66 ; Groovin’ en 67…). Les Four Seasons de Frankie Valli – dont les origines sont joliment racontées par Clint Eastwood dans le film Jersey Boys1 – accumulent les records de vente depuis une grosse moitié de décennie. Pesci a trouvé là son filon. Ou ce qu’il pense en être un tout du moins.

Little Joe sure can sing!, son premier album, sort en 68 et défie le marché avec ce titre bancal, instillant un doute que l’auditeur n’avait même pas eu le temps de concevoir. Et c’est en effet un album fébrile, indéfini, indécis. C’est aussi ce qui fait son charme un peu désuet. Ce qui attendrit, à la faveur d’une reprise du Got to Get you into my Life des Beatles qui reprend efficacement les codes de l’époque ou d’une version de Born to be blue sur laquelle Little Joe fait montre d’une belle science du placement. Little Joe sure can Sing! n’est pas un mauvais album. Ni un bon album, d’ailleurs. Cela étant, suuuure, Little Joe can sing! mais il ne montre rien non plus qui puisse faire penser que Joe Ritchie se fera un nom. Le seul choix qui s’offre dès lors au chanteur tout neuf de blue-eyed soul à la carrière morte-née, est un retour contrit à la case départ. Nous sommes alors en 70. Pesci balance tout ce qu’il a d’argent de côté pour ouvrir son propre salon de coiffure. Coupez !

Joe après Pesci

En 1976, Joe Pesci décroche un rôle dans un polar fauché : The Death Collector, réalisé par Ralph DeVito. L’œuvre complètement oubliable d’un réalisateur qui ne tournera rien d’autre. Sa prestation incite pourtant Scorsese et De Niro à lui proposer le rôle de Joey LaMotta dans Raging Bull. Prestation qui vaudra à Pesci une notoriété instantanée mais aussi une nomination en 1981 pour l’oscar du meilleur second rôle, statuette finalement décrochée par Timothy Hutton pour le film Ordinary People (dont plus grand monde ne se souvient). L’important est ailleurs bien sûr. Après ce rôle, plus rien ne sera comme avant, même si Pesci revient à 2 reprises vers la musique.

En 98, une première fois, avec l’atroce Vincent LaGuardia Gambini sings just for you, album racoleur et d’une médiocrité embarrassante, sorte de mise en chansons du personnage qu’incarna Pesci dans la comédie (navrante) de Jonathan Lynn sortie en 1992, My Cousin Vinny.

En 2019, pour ce qui sera son 3e et dernier album, Pesci… Still Singing. Dénué de la moindre envie de fanfaronner ou de se vautrer dans un complaisant mélange des genres. L’album est de fait une étrange forme de retour en arrière, vers une page de son histoire qui n’a jamais pu s’écrire. Ce qu’illustre parfaitement la surprise des médias, à l’image du début d’un article du quotidien The Independant : « Aussi surréaliste que soit l’année 2019, peu de gens auraient pu s’attendre à ce qu’elle se termine par un album de Joe Pesci. Et encore moins au fait que sa voix, affublée d’un accent traînant et enfumé, se situant quelque part entre une respiration sifflante et Krusty le Clown, puisse ressembler à celle d’une Macy Gray qui aurait mal tourné. Mais nous y sommes avec Still Singing, collection de 13 standards, qui constitue parait-il, son troisième album. »

Parait-il… Ce troisième album, en dépit de ses défauts évidents, n’est pas une plaisanterie ou une tocade. Il est arrangé avec soin. Sincère. Emouvant parfois, à l’image d’une reprise de Nearness of you, interprétée en duo avec Jimmy Scott (extraite de la bande son du documentaire qui lui fut consacré en 2017 (3 ans après sa mort), I go Back Home). Etonnant à l’occasion, avec des versions loin d’être ratées de Round Midnight ou de How about you. Il y célèbre ici une passion intime, intérieure, viscérale.

Le rapport qu’a entretenu Pesci avec la musique est sans doute un rapport contrarié. Un rapport dont il a aussi dit peu de choses mais dont l’étude ne cesse de révéler un paquet de secrets gardés. D’anecdotes miraculeuses dont on a peut-être pas fait le tour. A coté, autour, dans le coin ; Joe Pesci occupe une place à la fois centrale et marginale dans l’Histoire de grandes modes musicales populaires des années 60. Ce rapport est à son image en fin de compte ; celle d’un artiste sincère au talent déplacé, contraint de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de saisir des opportunités qu’il n’avait peut-être pas imaginées. De consentir à être (ou à paraître) ce que certains projetaient en lui. C’est aussi l’un des grands drames de la vie d’acteur. Et un drame qui en a touché d’autres. A 82 ans, Joe Pesci se fait rare. Quelques jours après la sortie de l’ultime disque de sa vie, il faisait un retour un peu bancal dans le non moins bancal The Irishman de Scorsese. Certains ont aussi pu le voir apparaitre dans un autre film de boxe, Day of the Fight, réalisé (en noir et blanc) par Jack Huston ; film que l’on dit réussi et qui n’a pas été distribué jusqu’ici en France. Un peu comme si Pesci avait cherché, en 3 actes un peu maladroits, à boucler une boucle dont il n’avait pas initié le tracé.

1Joe Pesci n’a semble-t-il jamais arrêté de graviter autour de la scène musicale pendant les sixties. Il a ainsi (aussi) eu une influence décisive dans la fondation du groupe de Frankie Valli en mettant en contact son ami d’enfance, Tommy DeVito, lead guitariste et leader officieux des Four Seasons dans l’ombre de Frankie Valli, et Bob Gaudio, qui écrirait plus tard la majorité des succès du groupe. Clin d’oeil de l’histoire, Tommy DeVito est aussi, on s’en rappelle, le nom du personnage joué par Pesci dans Goodfellas. Un choix tout sauf hasardeux, comme l’indique une des répliques adressées par Lorraine Bracco à Ray Liotta dans une scène mémorable du film : « Who do you think you are? Frankie Valli? »