S’il y a bien une tendance que je déteste, en jazz tout particulièrement, c’est celle qui consiste à désosser les standards de manière à ce qu’ils finissent par devenir méconnaissables. Ce snobisme me gonfle. M’ennuie. M’agace. Et il est hélas bien répandu. Mais il y a des exceptions. La version que vient tout récemment d’offrir le saxophoniste Geof Bradfield du Lonnie’s Lament de Coltrane dans son dernier double-album, Colossal Abundance, constituera une des exceptions confirmant la règle. Car, à qui saura écouter cette version toute fraiche, il apparaitra que la composition – déchirante – de Trane n’y est désossée qu’en apparence. Le thème – monument de beauté à lui tout seul – y est à la fois absent – en exposition classique d’ouverture – mais pourtant ultra-présent : niché dans le solo impeccable du guitariste Scott Hesse notamment.

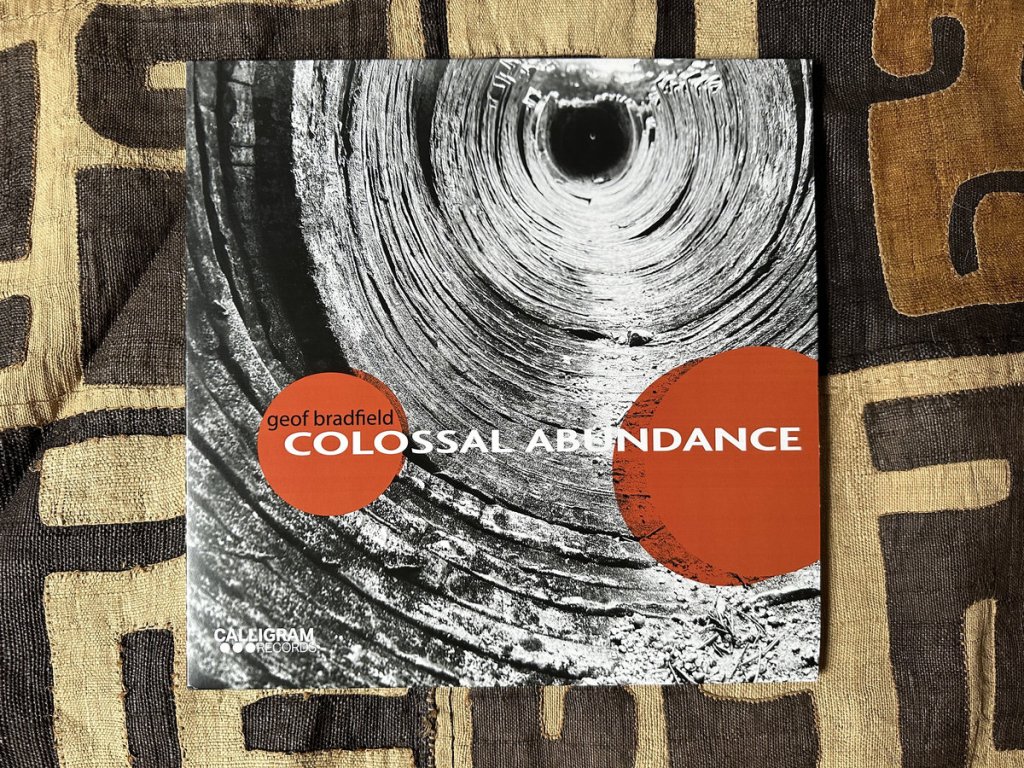

10ème album de ce natif de Houston désormais installé dans l’Illinois, Colossal Abundance, déploie une multiplicité d’atours à l’image de ce Lonnie’s Lament bourré d’intuitions comme d’idées. Multiples, a-t-on dit ? Oui. Comme le nombre de musiciens officiant pendant l’heure et quart que cette petite merveille d’album propose : 12, pour être exact, soit en mathématique, « le plus petit nombre colossalement abondant, selon Bradfield, en ce sens qu’il comporte un nombre anormalement élevé de diviseurs. » « Musicalement, ajoute-t-il, cela se traduit ici par des combinaisons entre les 12 pulsations des cycles rythmiques africains, les 12 hauteurs de l’échelle chromatique occidentale et bien sûr les 12 musiciens ».

Dans Colossal Abundance, les merveilles se suivent et ne se ressemblent jamais vraiment. Adelaide Bailey échafaude ainsi son équilibre entre la puissance d’un collectif parfaitement dirigé et de splendides plages plus circonscrites, enluminés ici par la clarinette contralto de Ben Goldberg. Tuku évoquera la figure gigantesque de Randy Weston (mentor de Bradfield) en s’en tenant (contre toute attente à ce stade de l’écoute) à une forme de simplicité, de sincérité (et sans doute à la nature naturellement franche d’un émouvant élan de gratitude). Le titre étonnera pourtant dans son dénouement à la faveur d’un duo renversant entre le batteur Dana Hall et un collectif à l’unisson, concrétisant de manière complexe la promesse initiale d’un envol. Suis-je enthousiaste ? Plutôt 12 fois qu’une…

Et il y a aussi le Mbira, lamellophone au son d’une infinie douceur, que l’on retrouve un peu partout dans le disque. C’est en 2008 que Bradfield découvre l’instrument alors qu’il est en tournée au Zimbabwe et qu’il se laisse entrainer à la découverte de groupes traditionnels locaux. La révélation est instantanée. L’envie d’importer cet instrument dans sa musique également. Ce qu’il fera donc 16 ans plus tard après avoir réappris l’humilité de l’apprenti (alors même que Bradfield est lui-même enseignant au sein de l’Université de North Illinois), pratiquant de longues heures chez lui mais aussi in situ, en pleine campagne Zimbabwéenne, auprès de maîtres de l’instrument. Pour mesurer la pertinence de cette invitation, il faut écouter Gandanga Blues : trésor mélodique, introspectif et rêveur, pétri d’une spiritualité sincère.

Enseignant et musicien engagé, Geof Bradfield est toujours aussi résolument moderne que grand défricheur de traditions. Ce disque aventurier, aussi généreux qu’abondant, lui ressemble en fin de compte plus que nul autre.