On pourrait reprocher au label Impulse! – surtout eu égard à son histoire – une certaine frilosité. Mais il est aussi vrai que la marque – car c’en est une – n’est sans doute plus un label en tant que tel. Propriété de la grande holding Verve (qui est elle-même une division d’Universal), la maison n’a plus grand chose à voir avec l’entreprise que Creed Taylor avait fondée en 1960, ni avec celle que géra son successeur, Bob Thiele, en la retaillant en championne du jazz d’avant-garde.

Il n’est certes pas si évident de trouver un juste équilibre entre la nécessité de soutenir la création et celle, moins terre-à-terre qu’on ne le pense, de faire vivre un catalogue, de telle sorte qu’il ne prendra pas la poussière. Pour Impulse!, la légende Coltranienne est sans doute une manne. Et la maison orange et noire sait y faire pour la faire fructifier, à la faveur de rééditions ou d’enregistrements perdus, providentiellement sortis des ténèbres. La hasard est muet. Et suffisamment souple pour qu’on le plie suivant les contours de contes pour enfants (bien marketés de préférence). Mais qu’importe, en fin de compte. Dernièrement, le Live in Seattle ou la découverte de la bande-originale conçue par le quartet de Trane pour le film canadien Le Chat dans le sac (publiée sous le titre Blue World), plus encore les inédits rassemblés au sein de l’album Both Directions at once, ont certainement contribué à donner à la maison Impulse! un salutaire coup de fouet. Et lui ont permis de renouer par la même avec la production d’artistes émergents : la harpiste Brandee Younger, le saxophoniste James Brandon Lewis (dont l’album en collaboration avec les Messthetics est paru en mars dernier), Shabaka Hutchings ou encore le collectif Irreversible Entanglements. Ce n’est pas le Pérou mais outre le fait que la production de ces artistes oscille entre l’honnête et le franchement enthousiasmant, nous devons nous rendre à l’évidence : la gestion quelque peu vénale des nouveaux boss de l’ancien label de Creed Taylor agit telle une entreprise de réanimation sur le corps d’un(e) bel(le) endormi(e).

C’est aussi pour cela qu’il ne faut pas mésestimer ces inédits qui sortent sans prévenir du néant, à échéances calculées. Ou ne considérer ces éditions qu’à travers les basses considérations commerciales qui, entre autres choses, les motivent. D’une part, parce que sans elles, il serait peut-être plus difficile pour Impulse! de soutenir de jeunes artistes et de leur donner de vrais moyens à la clé (NdA : c’était aussi l’une des marques de fabrique historiques du label). D’autre part, parce que la plupart de ces éditions inédites (au storytelling à gros sabots) – combien retrouvera-t-on de bandes en fouillant des placards, des tiroirs, des greniers, des sous-sols humides ou en faisant le tour de brocantes de province ? – n’ont que très rarement déçu.

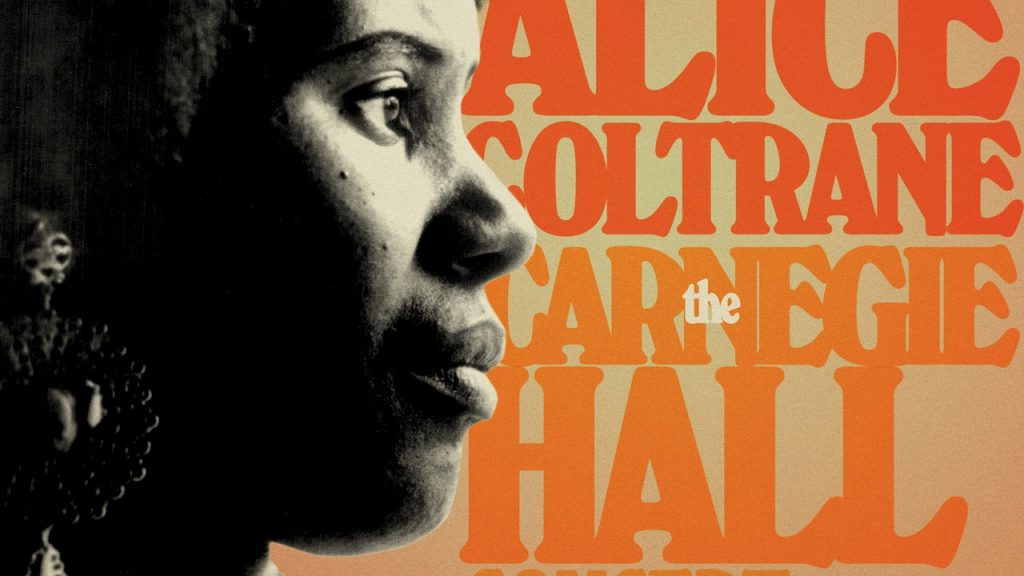

C’est encore le cas de la parution, fin mars, de la performance inouïe donnée par Alice Coltrane au Carnegie Hall en 71. Certes, le Carnegie Hall n’est pas un club où l’on trinque, où l’on tchatche, où l’on chahute les artistes, où l’on éructe ou piétine – les salles prestigieuses sont des lieux où l’on tousse, basta – mais l’a-t-on jamais entendue aussi silencieuse, recueillie ? Ce silence est un écrin pour le groupe d’Alice Coltrane et pour une volée d’interprétations habilement divisées en deux approches bien distinctes. La première, spirituelle évidemment, avec deux versions de titres parus quelques mois auparavant : Journey in Satchidananda et Shiva-Loka. La seconde ravivant la figure de Trane (disparue 4 ans plus tôt) avec une exploration des compositions Africa et Leo.

A dire vrai, il n’est pas certain que les approches soient si distinctes que cela. Certes, les compositions d’Alice Coltrane sont hypnotiques, constituées comme des mantras. Certes, elles invitent d’emblée au recueillement, à la religiosité (dans le sens le plus noble du terme) – ce que l’on sent presque physiquement, notamment dans la manière avec laquelle les solistes (Pharoah Sanders et Archie Shepp) enluminent les nappes mélodiques du morceau Journey in Satchidananda, avec une douceur et une prudence étudiées. Mais les compositions de Trane ne sont pas moins spirituelles. Elles utilisent simplement un autre élément : à Alice Coltrane, l’eau de la vie, à John le feu purificateur.

4 ans après la mort de l’homme dont elle avait littéralement changé la vie, Alice Coltrane creusait encore plus profondément le sillon de sa propre spiritualité. Et sa musique en était la plus sincère expression ; quoique l’on pense du développement, parfois grotesque, des courants spirituels indiens aux Etats-unis au début des 70’s. Peut-être faut-il d’ailleurs préciser que ce concert de juillet 71 au Carnegie Hall était une collecte de fonds : pour le développement de l’institut de Yoga du gourou Swami Satchidananda. La collecte fut une réussite : Alice (mais aussi Laura Nyro et The Rascals, également programmés ce soir-là) réunirent la rondelette somme de 8 000 $ [l’équivalent de 61 000 $ en 2023]. On pourrait arguer que cette somme aurait sans doute bien aidé Alice Coltrane, sur qui pesait une pression financière alors considérable (avec 4 gosses à élever). Ce serait sans aucun doute aussi vrai que pertinent. Mais le début des années 70 constituaient aussi des années de quête spirituelle : ce que l’on peut comprendre après une décennie marquée par la violence, la haine et un consumérisme creux.

Il n’y a pas lieu de se moquer ou de considérer cet emballement avec cynisme. Encore moins en ce qui concerne Alice Coltrane. Femme libre qui consacra le reste de son existence à la spiritualité et dont la musique permettait d’en mesurer non seulement l’authenticité mais également la profondeur.